第763号 2024(R6) .08-09発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和6年8-9月

本号の内容

§日本ナシ「幸水」に対する根域施肥と

表面局所施肥を組み合わせた50%減肥技術

長野県南信農業試験場 栽培部

技師 塩原 孝

§テレビ番組〈満天☆青空レストラン〉にみる

付加価値を意識した作物生産について

-果菜類・豆類編-

宮城大学 食産業学群

齊藤 秀幸

§土のはなし-第34回

危機に瀕する世界の土-その4

侵食による土の劣化

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

日本ナシ「幸水」に対する根域施肥と

表面局所施肥を組み合わせた50%減肥技術

長野県南信農業試験場 栽培部

技師 塩原 孝

1.はじめに

果樹栽培において行われている施肥方法は,全面施肥法が一般的である。これは,養水分を吸収する根群が園地全体に広く分布しているという前提のもとで,園地の表面全体に施肥したまま,あるいは施肥した後に表面をごく浅く耕耘して土壌と混和する方法である。

しかし,この施肥方法の樹体による肥料の利用率は,園地が清耕管理されている場合は20~30%程度,草生管理下では1%に過ぎないといわれている。また,防除機等の重機の走行により土壌が緻密になっている近年の樹園地では,根が圃場全面に広がっているという前提も確かなものとはいえない。

一方,作物の根群の近傍に肥料を施用する局所施肥法は,肥料の吸収利用率が高まるため,減肥が可能となる方法である。果樹栽培では,人力や機械(バックホーやトレンチャー)により,タコツボ形や馬蹄形,あるいは主幹から放射状に延びた溝を掘り,そこに肥料を施用する埋め肥法という局所施肥法がかつては行われていた。しかし,労力面などの理由から現在ではほとんど行われなくなっている。

今回,日本ナシ「幸水」に対して,圧縮空気噴射式土壌改良機を用いた簡易な根域への施肥と地表面への局所施肥を組み合わせた減肥技術を検討したので紹介する。

2.圧縮空気噴射式土壌改良機による土壌改良

最初に,今回検討した局所施肥技術の基礎となる圧縮空気噴射式土壌改良機による土壌改良技術

について概略を紹介する。

現地では,深耕による土壌改良が行われず土壌が緻密になった樹園地が多く存在する。前述のタコツボ形や馬蹄形,あるいは放射状に施肥のための溝を掘ることは,それ自体が深耕を兼ねているが,労力不足,過剰な断根,白紋羽病の拡散懸念などの理由から行われなくなっている。

そこで,当試験場では,日本ナシ「幸水」(2000~2002年)及びカキ「市田柿」(2012~2015年)に対して,専用機器を用いて圧縮空気を噴射させ,土壌硬度を低下させる簡易な土壌改良方法の実証

試験を行った。

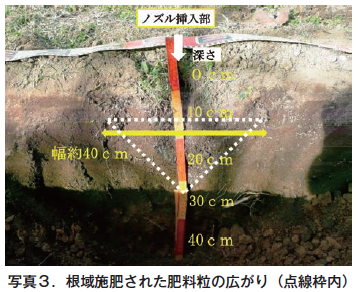

用いた機器は,圧縮空気噴射式土壌改良機(商品名:グロースガンGR1000,マックエンジニアリング株式会社製,以下グロースガンと記す)といい,ノズルを土壌に差し込み,その先端から圧縮空気を噴射,噴射部位の横から斜め上方向に亀裂を発生させ,隙間を形成して土壌硬度を低下させる機器である(写真1)。

改良可能な深さは50~60cm,水平方向の広がりは,ノズル差し込み部を中心に半径40~60cmである。また,硬度低下効果の持続期間は,重粘な細粒黄色土では9ヵ月程度であることが認められた。

グロースガンの打ち込み処理をしたナシ樹の収量や生育に対する効果は,2年間の試験期間では判然としなかったが,細根量の増加が認められた。また,カキ樹に対しては,試験3年目から収量が増加し,根の活性が高い傾向であった(データ省略)。

3.グロースガンによる根域施肥と表面局所施肥を組み合わせた50%減肥技術

グロースガンは,圧縮空気の噴射と同時に粒状の肥料や土壌改良資材も吐出できる。そこで,土壌改良と施肥を兼ねた局所施肥技術を検討した。

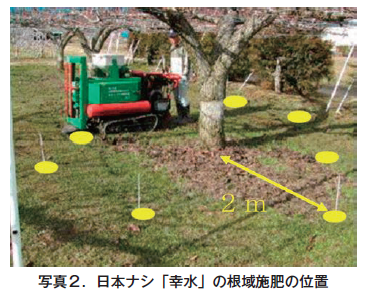

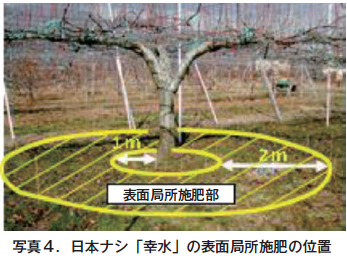

本施肥技術は,ナシ樹の根が成長を始める直前の2月下旬頃に,グロースガンを用いて主幹周囲の土壌改良を行うと同時にナシ樹の根域に基肥を施肥し(根域施肥)(写真2及び3),その後の追肥及び礼肥はグロースガン処理部上部の地表面に主幹を中心に環状に局所施肥を行うという技術である(写真4)。

(1)試験方法

試験は,南信農業試験場の場内ほ場(標高560m,淡色黒ボク土)において5年間(2018~2022年)実施した。供試樹は,日本ナシ「幸水」成木樹(ヤマナシ台,試験開始時の樹齢40年生,改良折衷式平棚仕立て3本主枝)を用いた。植栽間隔は8.0m×7.2m,植栽密度16樹/10a,試験規模は1区3樹反復無しとした。

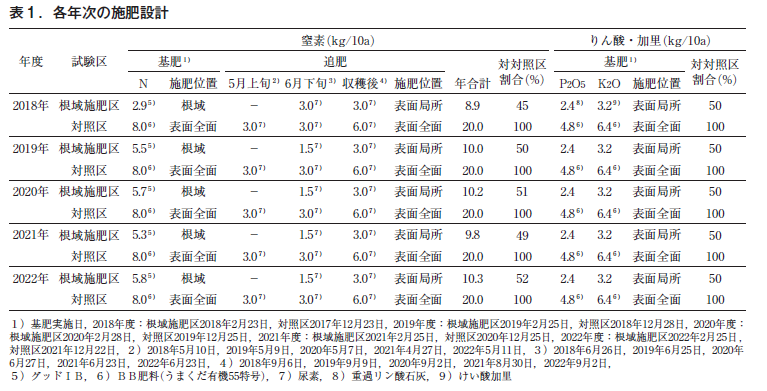

試験区として,グロースガンによる根域施肥と表面局所施肥を組み合わせた処理区(以下,根域施肥区と記す)及び地域の慣行施肥にほぼ準じる対照区を設定した(表1)。

対照区は,施肥時期を基肥(12月)+追肥1(5月上旬)+追肥2(6月下旬)+礼肥(収穫直後)の年4回,年間窒素施用量を,10a当たり基肥8.0kg+5月上旬3.0kg+6月下旬3.0kg+礼肥6.0kgの計20kgとした。使用した肥料は,基肥に有機入りBB肥料(10-6-8),追肥及び礼肥には尿素を用いた。施肥方法はいずれの時期も園地全面への表面施肥とした。

なお,対照区では2018~2020年には,土壌改良の効果が同等となるように根域施肥区と同様の位置に圧縮空気のみの打ち込み処理を行ったが,2021~2022年は,圧縮空気の打ち込みを行わず,無処理とした。

一方,根域施肥区では,2月下旬に,主幹から2m離れた位置の周囲を等間隔で8か所,グッドIB(イソブチルアルデヒド縮合尿素,全窒素含有率33%)を深さ30~40cmの土壌中へ噴射ノズルから打ち込んだ(写真2及び3)。窒素施肥量の実測値は,年次により変動はあるものの本試験の栽植密度16本/10aの場合,約5.5kg/10aとなり,対照区の基肥と5月上旬の追肥1の合計量11.0kgの約50%となった。なお,グロースガンは地元JAの所有機をリースして使用した。

その後の6月下旬の追肥と果実収穫後の礼肥は,主幹から1m離れた位置から幅2mの環状に対照区の50%の窒素量(6月下旬1.5kg,礼肥3.0kg)を尿素で表面に局所施肥した(写真4)。

根域施肥区の年間窒素施肥量は約10kg/10aとなり,地域慣行の約50%であった。

なお,試験1年目の2018年度は,グロースガンで処理した基肥の実測量が想定より少なくなったため,6月下旬の窒素追肥量を対照区と同量の3.0kg/10aとした。また,リン酸と加里は,根域施肥直後に単肥(重過リン酸石灰,ケイ酸加里)を用いて写真4に示す位置に慣行施肥量の50%を

表面局所施肥した。

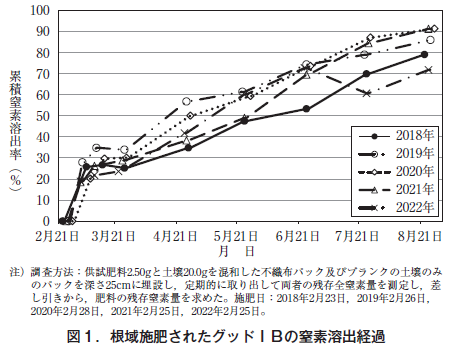

(2)根域施肥されたグッドIBの窒素溶出経過

グッドIBは,根域施肥後3週間で窒素の20~30%が溶出し,基肥としての効果が認められた。その後は年度により溶出経過が異なったが,4月下旬から6月下旬の2か月間に各年度とも約20%の窒素溶出が認められ,対照区の5月上旬の追肥1に相当する施肥効果が得られた(図1)。

(3)樹体生育等への影響

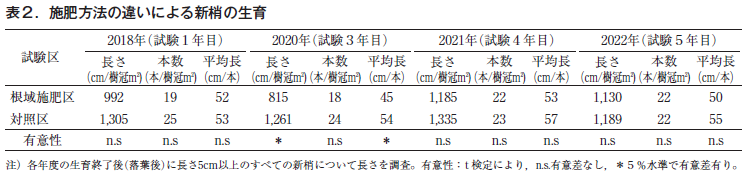

1) 新梢生育

試験3年目の2020年以外は,根域施肥区と対照区の間に新梢の生育に有意な差はなかった(表2)。

2020年は,対照区が根域施肥区よりも樹冠1㎡当たりの全新梢長及び平均長が根域施肥区より有意に長かったが,これは試験ほ場の根域施肥区の暗渠の排水機能が不十分だったことにより,6~7月に多量降雨後の園内滞水時間が長くなり,新梢伸長が早期から抑制されたためと考えられた。

2) えき花芽着生率

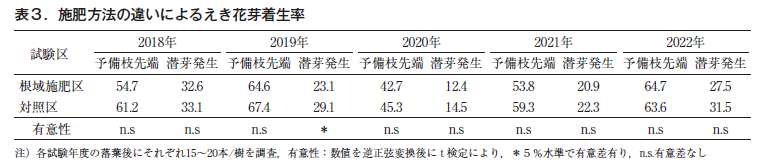

えき花芽着生率は,2019年の潜芽発生新梢を除き,予備枝先端新梢,潜芽発生新梢ともに根域施肥区と対照区の間に有意な差は認められなかった(表3)。

3)葉中の3要素含有率

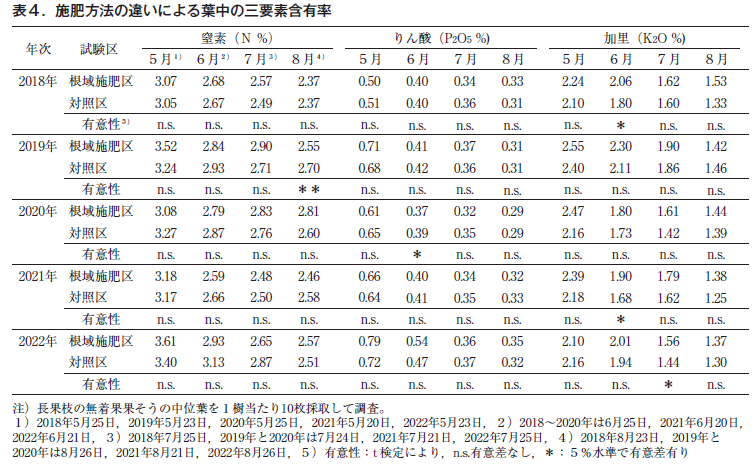

長果枝の無着果果そう中位葉の窒素含有率は,試験2年目の2019年8月に根域施肥区と対照区の間に有意な差が認められた以外に差はなく,一定の傾向は認められなかった(表4)。

リン酸含有率は,試験3年目の2020年6月下旬に,加里含有率は,試験1年目の2018年6月下旬,2021年6月及び2022年7月に,有意な差が認められたが,他の時期及び年次には差がなく,一定の傾向は認められなかった(表4)。

4) 試験3年後及び5年後の根量

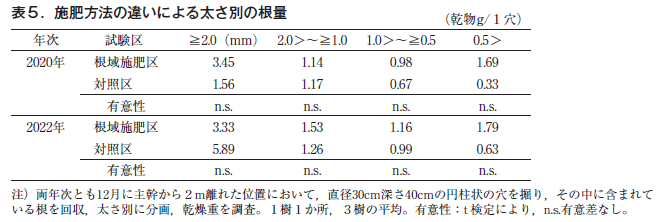

落葉後に主幹から2m離れた位置の根量を調査した。試験3年目の2020年度は,両区ともグロースガンにより圧縮空気噴射処理を行った部位であり,両区に有意な差は認められなかったが,施肥が行われた根域施肥区では太さ1mm未満の細根が多い傾向で,グッドIBの分布する周辺に細根が多くなると考えられた。試験5年目の2022年も有意な差ではないが,2020年と同様な傾向が認められた(表5)。

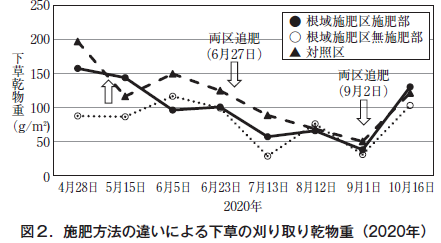

5)施肥方法の違いと草生

根域施肥区では,根域施肥部の直上に当たる主幹から1m離れた位置から幅2mの環状の部分及びその外側の無施肥部ともに,対照区に比べ下草の刈り取り乾物重が7月まで少ない傾向があり,根域施肥区では,下草による肥料の利用は少ないと考えられた(図2)。

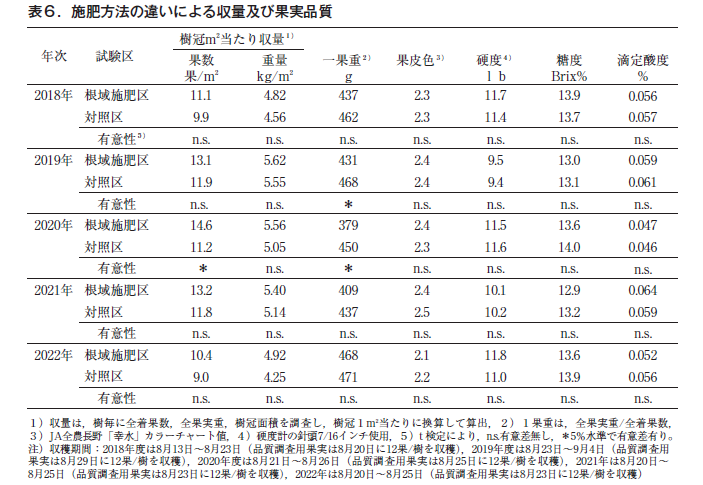

(4)「幸水」の果実収量,品質へ の影響

樹冠1㎡当たりの果実収量(重量)は,5年間とも根域施肥区と対照区の間に有意な差はなかった(表6)。

試験3年目の2020年度は,6~7月の連続降雨により裂果が多発し,補正摘果を中途で中止したため,収穫時の着果数が結果的に根域施肥区で多くなり,一果重が対照区よりも劣った(表6)。試験5年目の2022年は,根域施肥区と対照区の一果重は同等であった。

収穫盛期の果実品質(果皮色,硬度,糖度及び酸度)は,5年間とも両区に差は認められなかった(表6)。

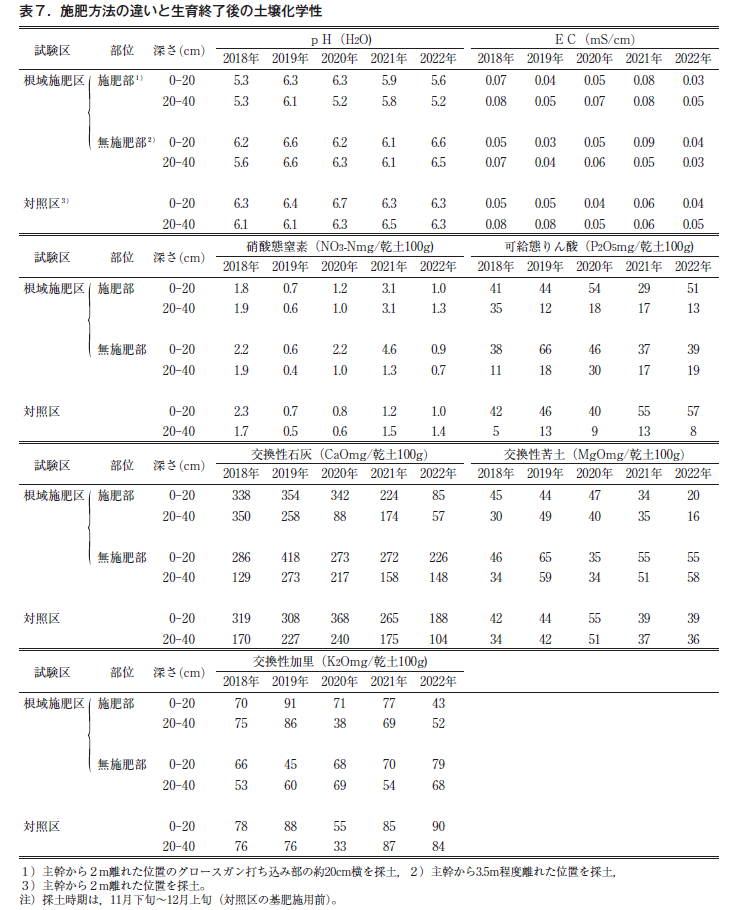

(5)土壌化学性への影響

各試験年次の生育終了後の土壌化学性を表7に示した。

根域施肥区の主幹から2m程度離れた施肥部位では,試験3年後の2020年に20~40cmの深さでpH(H2O)と交換性石灰含有量(CaO)が,2022年には,0~20cm,20~40cmの深さともに,pH(H2O),交換性塩基含有量(CaO,MgO及びK2O)が,対照区及び根域施肥区の無施肥部に比べ低かった。この原因として,根域施肥部のグッドIBや尿素の分解過程で生じたアンモニウムイオン(NH4+)や硝酸イオン(NO3-)が交換性塩基の「幸水」による吸収量や下層への流亡量の増加に影響したと考えられるが,詳細については今後検討する必要がある。

それ以外の項目,成分については,対照区及び根域施肥区の無施肥部との間に大きな差は認められなかった。

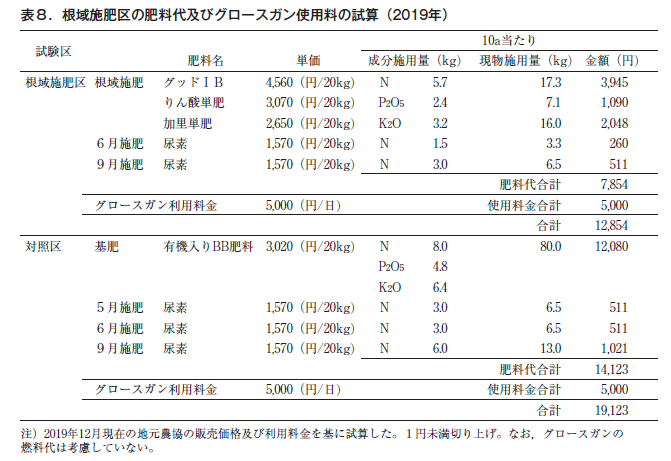

(6)施肥に係る費用

試験3年目の2020年の施肥実態を基にして,根域施肥区で年間に要した10a当たりの肥料代及びグロースガン使用料を試算した(表8)。

根域施肥区の肥料代とグロースガンの利用料の合計は,12,854円となり,対照区の19,123円の67%であった。肥料代だけの比較では,根域施肥区(7,854円)は,対照区(14,123円)の56%となった。また,対照区でグロースガン処理を行わなかったとしても,根域施肥区の合計額12,854円は,対照区の肥料代のみの14,123円に対し,91%であった。

4.終わりに

日本ナシ「幸水」に対して,圧縮空気噴射式土壌改良機(グロースガン)を用いて,土壌改良を兼ねた根域施肥と根域施肥直上部の主幹の周囲への環状の表面局所施肥を組み合わせ,地域の慣行施肥量の50%減肥栽培を5年間継続したところ,生育,収量及び果実品質は慣行施肥と同等に維持できた。

果樹経営の中では,施肥に係る経費の割合は小さいが,昨今の肥料価格が高騰する状況の中で,本施肥技術は経営にプラスとなる施肥技術と考えられる。また,「みどりの食料システム戦略」に示されている化学肥料の削減にも貢献できると考えられる。

テレビ番組〈満天☆青空レストラン〉にみる

付加価値を意識した作物生産について

-果菜類・豆類編-

宮城大学 食産業学群

齊藤 秀幸

はじめに

ふとしたご縁から2022年~2023年にかけてグルメバラエティ番組「満天☆青空レストラン」(日本テレビ)について12本の番組監修を行った。同番組は毎週土曜日18:30~19:00に放送されており,MCの宮川大輔氏が全国各地を回りながら,ゲストとともに各地の面白い食材やそれを使った料理を紹介している。品目の種類は幅広く,野菜はもちろん水産物,畜産物,穀類等と多岐にわたる。野菜の場合,まず実際に栽培されている圃場が案内され,栽培に関する生産者の工夫やこだわりが紹介される。MCの宮川氏やその時々のゲストによる収穫作業が行われ,臨場感がある。番組監修者(私)の役割は,栽培に関する工夫やこだわりについて,園芸学的な視点から監修を行うものである。おおよその流れは,まず,制作スタッフが現地を訪れる前に,番組監修者(私)に取材に必要な予備知識の確認を行う。次に取材を通して得られた情報について番組監者(私)は制作スタッフとともに妥当性を検討し,その後テロップ・動画等の内容に誤りがないかどうかチェックする。その際,可能な限り専門的な用語を排除し,わかりやすい表現にするように努めるが,案外大変である。やりとりは原則としてメールで行われる。その際,必ずしも放送されることはないが,制作スタッフから科学的なエビデンスを確認されることもあり,先行研究等の確認が必要になることがある。具体的なことは書けないが,試験で記述式の問題を解いている感覚になる。番組はMCの宮川氏やゲストによる軽妙なやりとりやテンポのある流れが売りであるが,栽培や植物の性質,栄養価に関する部分は吟味を重ねた内容であり,関わってみて制作態度の真面目さを強く感じた。個人的には種々学ぶことも多かったが,付加価値生産の実例としても興味深いものであった。

そこで,本稿では私が監修した各回について,番組監修者の視点で振り返りながら印象に残った点に触れ,野菜を中心に作物の付加価値生産について考えてみたい。番組後半の料理に関することにはあまりタッチすることがないので,前半の栽培に関する点に注目したい。ちなみに,番組の監修にあたって事前に生産者名(団体名)やゲストについて知らされることはなく,また,他に番組監修者がいる場合,その点についても知らされることはない。可能な限り目隠し状態での情報提供であり,客観性は十分に担保されている。監修者の所属・氏名は番組エンディングのテロップに出るので,機会があれば見ていただきたい。やはり地元の大学や研究機関が多い印象である。そのような中,私が地域を越えて監修させていただくことになった理由は,宮城大学食産業学群附属農場において様々な作目,品種にトライしてきたことを評価していただいたことにあると思う。本稿では果菜類・豆類について,次稿では葉茎菜類・根菜類・果樹について,順に振り返ってみる。

佐賀県 西洋ナス(2022年8月13日放送)

番組の舞台となった佐賀県神埼郡吉野ヶ里町は,国の特別史跡に指定されている「吉野ヶ里遺跡」で有名である(齊藤,2023)。吉野ヶ里遺跡には稲作に象徴される弥生時代の大規模な環濠集落跡が発見されている。古代日本の香りが色濃いこの地域での「西洋」ナス栽培は,コントラストが面白いと感じられた。

舞台となった農場の特徴は,①標高が260mと比較的高地にあり,昼夜の気温差が大きいこと,②日本には珍しく,アルカリ性の中硬水地域であることである(齊藤,2023)。果菜類の果実肥大には,当然ではあるが,光合成が大きく影響すで促進される。しかし,最近,日本各地において大きな問題となっている35℃以上の猛暑では,ナス等の暑さに強い性質の作物でも体力を奪われる。その点,番組の舞台となった圃場は高地にあり,過酷な高温にはなりにくいとのことであった。そして,葉から果実への光合成産物の転流は,夕方以降,急速に気温が下がることで促進される。いわば天然の変温管理が行われているといえる。ところで,ナス果実の水分は90%を超える。水分が多いだけに,栽培における水質は重要な要素である。日本の河川の場合,急流が多いため,各種ミネラルが川に溶け込む時間が短く,一般的に軟水である。その点,当地域の水質は比較的ヨーロッパ(硬水)に近いといえる。このように当地では高度や水質といった地理的な条件を活かした付加価値栽培が行われているといえる。

また,出演した生産者は世界各国のナス約30品種を栽培している(齊藤,2023)。番組では,その中でも主に「ヴィオレッタ・ディ・フィレンツェ」,「ダンサー」,「マクア・ポ」および「キャスパー」を紹介した(齊藤,2023)。この栽培品種数の多さも農場の売りになっているといえる。

「ヴィオレッタ・ディ・フィレンツェ」は巨大な丸ナスである(齊藤,2023)。イタリアでよく食され,ナスの王様といわれている。日本での流通量は少なく,一果あたりの価格は一般的なナスの約4倍である。形状はトマトに近い。加熱によって食感がトロトロになる。

「ダンサー」は見た目が美しいナスである(齊藤,2023)。中南米のプエルトリコでよく食される。番組では一番果が美味しいと紹介されていた。かなり糖度が高いナスである。その一因として一番果はまだ養分競合するライバルが少ないことが考えられる。

「マクア・ポ」はタイでよく食される品種である(齊藤,2023)。ちなみにナスはタイ語でマクアといわれる。日本ではタマゴナスの名称で親しまれている。緑色の小型の丸ナスである。アントシアニン系色素のナスニンを欠くために緑色になっている。日本ではナスといえば紫色が連想されるが,海外では日本に比べて緑色や白色のナスが多いようである。果実はかなり硬いが,加熱により軟らかくなる。

「キャスパー」はフランスでよく食される白長ナスである(齊藤,2023)。制作スタッフから品種名の由来について尋ねられた。確証はないものの,アニメのキャスパー(幽霊のキャラクター)によく似ていることから名付けられたのではないかとお答えした。その点について,番組では〈諸説あり〉と紹介されており,適切に判断していただいたと感じた。番組制作における誠実な姿勢を感じたひとコマである。皮が薄く,果実が柔らかく,アクが少ないのが特徴である。番組では剥いたバナナに似ていると紹介されたバナナに似ていると紹介された。

生産者は,飲食店から個人に至るまで月に500件以上の注文を得ているようであった(齊藤,2023)。また,各品種のポテンシャルを引き出した調理法の探究にも積極的であった。単に生産だけに止まらず,食材としての視点で自ら料理法を探究している点は特徴的と感じた。ただし,その姿勢は,番組で紹介された各生産者に共通してみられたことである。

ひとことでいえば,多くの品種を作付けすることで農場自体の付加価値を高めていると思われた。

岐阜県 石豆富(2023年5月20日放送)

舞台となったのは岐阜県大野郡白川村である。白川郷・五箇山の「合掌造り集落」は世界遺産に登録されている。昔ながらの味を守る伝統食材として石豆富が取り上げられた。木綿豆腐の中でも特に硬く型崩れしないという。当地は有名な豪雪地帯でもあり,冬場の保存食として発展したものである。その硬さが食べ応えの良さを生み出しているとのことであった。食味に関しては専門外であったため,同僚の赤澤隆志助教(食品タンパク質科学,現新潟大学)に共同監修をお願いした。

原料は富山県産のエンレイ大豆であった。甘みが強くクセのない素直な味とされ,タンパク質の量が多く,タンパク質を固めて作る豆腐に向いている品種である。私が監修して放送されたのはこの品種の特性に関する点であった。一般的な豆腐に比べて2~3倍の量の大豆を使用し,山から湧いてくる湧水を使用する点にも特徴があった。この雑味の少ない水を使用することで香りが良く,大豆本来の味が味わえるとのことであった。一般的な製造工程に比べてじっくりと時間をかけ,水をしっかりと抜くことがポイントとのことであった。

栽培に関する監修のウエイトは小さかったが,宮城大学食産業学群内において共同監修できた点は大変嬉しく感じた次第である。

神奈川県 トマト(2023年5月27日放送)

舞台となったのは神奈川県茅ヶ崎市である。トマトはリコピンやビタミンEが豊富で体や肌の老化を抑える効果が期待できるとされる。案外知られていないことであるが,トマトの出荷量は5月が最も多い。そこで現代の「旬の時期」は5月とした。栽培品種は‘湘南ポモロン’である。一般的にはあまり耳にすることのない品種であるが,神奈川県の農業技術センターで育成された品種である。出演の生産者は2016年から作付けしている。先の尖った独特の果形であり,肉厚でジューシーである。生食でも美味しく,熱を加えた調理で型崩れしにくいのが特徴である。加熱することで旨味と甘みがアップする。日本は生食がメインであるが,海外では加熱して調理・加工するのが通常である。加熱しても水っぽくならない点が利点である。品種名に使われているポモロンはイタリア語でトマトを表すポモドーロと英語のロング(果形が細長いので)を合体させたネーミングである。細長いイタリア系のトマトと日本で育成さ

れた愛知ファーストを交雑して育成した中玉品種である。概して生食用の品種では果実が柔らかくジューシーで甘みが強いのに対して,加工用の品種では完熟させて収穫するので,果実は果肉が厚く,水分が少ない。加工用の果実では旨味は濃いが酸味も強く,生食には向かない。加工用は加熱することで酸っぱさが旨味に変わるとのことである。神奈川県農業技術センターによれば,湘南ポモロン・レッドは一般的な品種に比べてリコピンの含有量が1.5倍,β-カロテンの含有量が2.2倍であるという。番組では湘南ポモロン・ゴールドも紹介された。オレンジ色の品種であり,サラダの彩りに使われる。酸味は控え目でフルーティーな味わいで食べやすいとのことであった。

ひとことで言えば,生食用と調理用と双方に適しており,果形や食味に特徴のある珍しい品種を用いることで農場自体の付加価値を高めていると思われた。

東京都 バターナッツかぼちゃ(2023年9月2日放送)

舞台となったのは東京都八王子市である。オープニングでは日本各地に個性的なカボチャがあることに触れ,‘宿儺かぼちゃ’〈すくな かぼちゃ〉(岐阜県高山市)や‘打木赤皮甘栗かぼちゃ’〈うつぎ あかがわ あまぐり かぼちゃ〉(石川県金沢市)が紹介された。いずれも個性的な形・色であるが,それらに勝るとも劣らない個性的なカボチャという位置づけで‘バターナッツかぼちゃ’が紹介された(写真1)。バターのようななめらかさとナッツのような風味が魅力との紹介が何度もなされた。形もひょうたん型で個性的である。

バターナッツかぼちゃは1940年代にアメリカで誕生したとされ,46年前の1977年にはじめて日本に輸入された。番組では触れられなかったが,当時は日本人好みのホクホク感がなかったため,市場関係者から失格の烙印を押された。しかし,現在ではその価値がみなおされてきている。時代の変化とともに価値が上昇してきたいわば「敗者復活」的な存在である。

一方,制作スタッフとの検討では,なぜ写真1のようなひょうたん型の独特の形になるのか,ということがテーマとなった。バターナッツかぼちゃはひょうたん型の膨らみの中に種子が偏在している。子房内部において種子からのオーキシン分泌が種子周辺の果肉の肥大を促進することはよく知られているが,一般の視聴者により分かりやすい表現を模索した。番組では動画を作製し,種子に近いほど果肉が種子を包み込む力が強くなって肥大するというイメージになった。大変苦慮した点である。また,「膨らんだ部分は種を成長させるための養分が集まる」のでより甘みが増すというテロップも同時に協議の上決定した。

また,果実肥大のプロセスについては,幸い私の職場である宮城大学附属坪沼農場でもバターナッツかぼちゃを作付けしていたので,種々の発育段階の写真を撮影し,果実肥大のプロセスが分かるように説明を加えた。

収穫後1ヶ月程度の追熟が必要であり,その間,デンプンが糖分に変わり,甘さがアップする点も監修した点である。追熟後は生でも食べられ,実際にMCとゲストが生で食べてみて,カキのような甘さ・食感とナッツのような香ばしさが強調された。カボチャ特有のホクホク感はなくてもむしろ「しっとりとした食感」が美味しさを引き立てている点が強調されており,1977年のマイナス評価を逆にプラスに転じた形である。

熱を加えることでより甘み・食感が際立ち,本領が発揮されることに触れて,後半の料理の部に移行した。そのまま丸ごと焼くことからスタートした。その際,焼き芋と同様に遠赤外線の効果(甘みのアップ)が強調されたが,その点も放送はされなかったものの,科学的な根拠が確認された。ちなみにゲストによれば,スイートポテトに類似した食味であり,繊維質が感じられず,なめらかな食感であったという。他にもポタージュやプリン,キーマカレー等と種々の応用がなされた。

また,出演の生産者は緑ナス,丸オクラ等,年間80~100種類を生産しており,バターナッツかぼちゃはそれらの中のひとつということであっ

た。

ひとことで言えば,多くの珍しい野菜を生産することであらゆるニーズに対応できる点で,農場自体の付加価値を高めていると思われた。

(以下,-葉茎菜類・根菜類・果樹編-については次回に続く)

土のはなし-第34回

危機に瀕する世界の土-その4

侵食による土の劣化

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

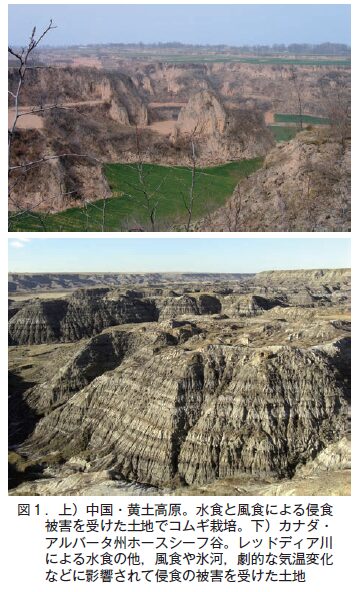

これまでの3回に続き,今回取り上げる土の劣化は侵食による被害である。侵食には2種類ある。水によって地表から表土が侵食される水食と,風によって表土が侵食される風食である。この侵食は世界の土に最も深刻な被害を与えている。

1.土の劣化状況把握までの経緯

「持続可能な開発」,すなわち「将来の世代の欲求(ニーズ)を満たしつつ,現代の世代の欲求も満足させるような開発」という概念が初登場したのは1987年だった。この概念は,1984年の国連総会で設立された環境と開発に関する世界委員会(委員長の名前からブルントラント委員会と略称)が発表した最終報告書「われら共有の未来」で提示されたものである。この委員会の問題意識は「世界の人口爆発や貧困などの問題解決には,経済成長や開発が必要である」だった。しかし,それが環境破壊や資源の枯渇をもたらせば,持続性が失われる。それゆえ,この問題の解決には「持続可能な開発」が重要であるとの結論だった。

この環境破壊や資源の枯渇で最も注目されたのが土という資源だった。当時,すでに土の劣化が問題視され,とくに土の侵食が人類の将来の繁栄を損なうとの主張が出始めていたからである。しかし,そうした主張には土の劣化問題が深刻な場所と,そうではない場所がどこにどれくらいあるのか,土を劣化させた原因が何かということへの具体的な裏付けがなかった。その裏付けとなる情報収集のために,ブルントラント委員会の最終報告書が出されたとほぼ同時に,国連環境計画(UNEP)が国際土壌情報センター(ISRIC)と「土の劣化の地球規模評価(GLASOD)」というプロジェクト(3年間,1987~1990)を立ち上げた。

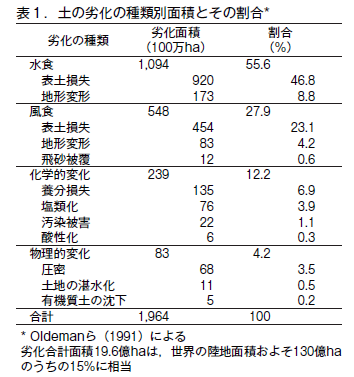

2.土の劣化状況の種類と面積

このGLASODには世界中の多くの土壌学者が参加し,世界の陸地面積およそ130億haを対象にして,劣化の原因,種類,範囲,程度などが調査された。その結果は1991年に,劣化の種類別に縮尺1000万分の1の世界地図として公開された。その面積に関する結果が表1である(Oldemanら,1991)。

表1によれば,世界の陸地の15%,19.6億haが人為的な要因によって土が劣化していた。この土の劣化に関わる人為的な要因は,すでに本連載32回(本年6月号)で述べた。すなわち,その主な要因は不適切な過剰耕作や過放牧,そして過剰な森林伐採などである。

GLASODでは,劣化をその状況によって,水食,風食,化学的変化,物理的変化の4つに区分している。このうち84%,16.4億haが土の侵食被害だった。水食被害が10.94億ha,風食被害が5.48億haである。当時の世界の土の劣化原因が,人為的な要因をきっかけにして発生する侵食であることが明らかになった。

なお,この当時の土の劣化のうち,塩類化は0.76億haに過ぎなかった(表1)。しかし,前回述べたように, 2015年の世界では8.3億haが塩類化していた(FAO,2015)。20世紀末から現在まで,塩類化の進行のすさまじさがわかる。

3.自然侵食と加速侵食

人為的な要因による土の侵食被害のきっかけは,不適切な土の管理に起因することが多い。そのような状況でなくても,傾斜地では表土が下方へ徐々に移動する。これを自然侵食といい,肥沃な低地土をつくる自然の営みである。

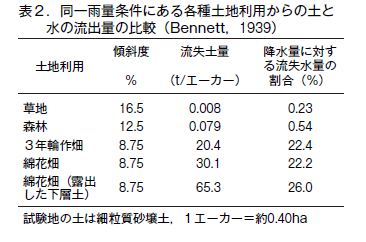

しかし,地面を覆う植物を人為的に除去して耕地化すると,土の侵食速度は自然侵食の数百倍もの早さで激しくなる。この人間活動の影響を受けた侵食を加速侵食という。自然侵食と比較してその被害は大きい。アメリカ土壌保全局ができた1935年からまもなくの研究は(Bennett, 1939),表土の露出度の大きい綿花の栽培は侵食被害が大きく,抑制には草地としての土地利用が最も優れていることを明らかにしている(表2)。牧草が土を覆い,加速侵食を阻止するからである。

4.中央アジアで見られる侵食と塩類化被害

侵食による土の劣化被害の歴史は古い。とくにアメリカでは西部開拓期から1930年代に,3度も大規模な侵食被害を経験し,それを教訓に土壌保全局が農務省に設置された。しかしそれでも,アメリカの土の侵食被害は今もなお続いている。

アメリカと同様に,大規模風食被害を経験したのが,中央アジアのカザフスタンとタジキスタン

である。旧ソビエト連邦の全耕地面積の20%に相当する4,000万haの土が被害を受け劣化した。カザフスタンとウズベキスタンの国境地帯は,旧ソビエト連邦の「自然改造計画」によって,草原から綿花畑に改造された。乾燥地域につくられた綿花畑には灌漑水が必要で,パミール高原と天山山脈の融雪水を水源とするアムダリア川とシルダリア川から取水された。その結果,ウズベキスタンの綿花生産は世界5位になっている。

しかし,その結果として両河川の水が注ぎ込んでいたアラル海(広さは琵琶湖のおよそ100倍)が干上がった。両河川からの取水によってアラル海への水供給が途絶えたからである。アラル海はもとの面積の10%にまで縮小し,アラルカン砂漠になってしまった。この砂漠から風食で有害化学物質を含む砂塵と塩分が,年間7,500万トンも飛び散っている(星野,2011)。アムダリア川から取水された水利用も不完全で,土が塩類化し,耕作が放棄されるまで劣化してしまった。まさに,20世紀最大の環境破壊である。